1735年雍正帝病逝,张廷玉在诸位王公大臣们面前,打开遗诏宣读:“皇四子宝亲王弘历.....即皇帝位。”张廷玉话音刚落,弘历已是泪流满面,失声痛哭。弘历根据父皇临终遗命,宣布果亲王允礼、庄亲王允禄、大

1735年雍正帝病逝,张廷玉在诸位王公大臣们面前,打开遗诏宣读:“皇四子宝亲王弘历.....即皇帝位。”张廷玉话音刚落,弘历已是泪流满面,失声痛哭。

弘历根据父皇临终遗命,宣布果亲王允礼、庄亲王允禄、大学士鄂尔泰以及张廷玉四位大臣为辅政大臣,就这样一个由雍正生前最宠信的四位宗室大臣组成的辅佐新帝的权力机构诞生。而这一切,仅仅是在雍正帝病逝后不到两个时辰。

辅政大臣仅工作三天,主动提出取消“辅政”之名

雍正将皇位送到了乾隆的手里,但是并没有给他全权负责朝政事务的权力;

虽然乾隆继位时已经25岁,但四位辅政大臣的存在,则说明乾隆并不具备亲政的资格以及条件;乾隆自然感受到一种无形的压力,毕竟乾隆皇祖康熙年幼时登基,辅政大臣鳌拜专横的事迹乾隆很清楚。

而四位辅政大臣也很清楚乾隆对“辅政”二字的介意,所以在辅政大臣们仅仅工作3天以后,大学士鄂尔泰以及张廷玉便主动提出要取消“辅政”的名义,而是继续使用雍正帝在时的总理事务处。

既有前车之鉴,乾隆与辅政大臣就不得不考虑“辅政大臣”的存在带来的问题;而乾隆与群臣之间第一次就权利问题产生的芥蒂得到了顺利地解决:取消“辅政大臣”,变成总理事务大臣;如此以来皇权的地位被无形中凸显出来。

乾隆是一个专权主义者,对总理事务处仍旧不满意

旧的矛盾解决以后,新的矛盾便摆在了乾隆面前:经过几个月的磨合,乾隆对总理事务处仍旧不满意,因为乾隆与几位总理事务大臣之间权责不明确,有几次摩擦。

这让专权主义者的乾隆很不满意,为了分散几位总理事务大臣的权力,乾隆又陆续任命大学士讷亲、尚书海望等人协助总理事务,但仍旧让乾隆不满意。

乾隆并不希望大臣来分权,这一点跟他的父皇雍正很像,乾隆多次提出:

“盖权者,上之所操,不可太阿倒持”

所以对于乾隆来说,不能将权力牢牢地把握在自己手里,他是不会甘心的。

不管是受教育的影响,还是父皇的影响,亦或是所面临处境以及存在问题的影响,都让他不得不考虑集权,而且还想尽各种办法去实现。

我们都知道一句话:机会都是留给有准备有头脑、善于思考的人的。

1737年,也就是乾隆二年,乾隆身穿丧服二十七个月以后,刚脱掉身上的丧服,便决定要恢复军机处:

首先庄亲王允禄等人请辞总理事务大臣之职,并上奏乾隆取消总理事务处,恢复雍正朝时期的军机处,乾隆就坡下驴直接应允;

同时将张廷玉、讷亲、鄂尔泰、海望等六人任命为军机大臣。

如此以来乾隆皇帝便建立起了属于自己的权力机构,军机处虽然是雍正的手笔,但却在乾隆的手里用得炉火纯青,更上一层楼。

乾隆皇帝让军机处增色添辉

大清建立以后,沿用的是明朝的内阁制度。

明成祖朱棣设立内阁制度,将原先宰相的权力牢牢地把握在自己的手里,内阁分成六部。

内阁大学士是诸位朝廷官员的表率,如同历朝历代的宰相,只是宰相并非一人。

只不过清朝的内阁制度并没有原原本本的沿用明朝的内阁制度,而是先天不足。

大清从开始沿用内阁制度之日起,内阁的权力就被满清贵族组成的议政王大臣会议分割,而大清历朝历代的皇帝,又高度重视皇权的专制,比如:

康熙帝就曾设立南书房,南书房原本是康熙读书的地方,康熙逐步在翰林院选择品学兼优之士入主南书房来做自己的智囊,极大地削弱议政王大臣会议,使得象征相权的内阁权力受到削弱。

到了雍正登基以后又设立军机处,军机处几乎总揽朝廷所有的事务,内阁的决定权几乎全被剥夺,成了一个单纯的办事机构;

可以说军机处是皇权与相权争夺的产物,很显然皇权胜出。

在军机处,雍正可以根据自己的考虑来决定某项朝政该如何处理,而不需要去听其他的议政大臣们你一言我一语。

军机处没有专门办公的地方,期初不过是几间简单的房屋而已,到了乾隆继位后也不过是几间稍加修理的瓦房,很是简陋。

军机处办公地点简陋点倒也无所谓,雍正在挑选军机处官员时更有特点:军机处的官员原本都是内阁的官员,这些能进入军机处的大臣都有一个共同的特点:那就是守口如瓶,成为了雍正的心腹大臣。

比如怡亲王允祥,

内阁大学士张廷玉等人。

在雍正朝时,军机大臣一直都没有超过3人,

军机大臣下设军机章京,而军机章京的人数一直保持10人左右。

与内阁相比,军机处非常精简,但但凡是能进入军机处意味着得到了雍正的宠信,要不然即便是在内阁担任大学士照样不是雍正心腹。

不管是军机大臣还是军机章京都还在内阁保留原先的职位,他们不过是雍正帝信任的大臣,用一个临时的身份进入军机处为雍正办事而已,若是失去了雍正的信任,则会自动退出军机处。

如此简单的模式不过是雍正帝的工具而已,而乾隆所缺的就是这样的工具。

在这方面乾隆与自己的父皇相比,毫不逊色。

乾隆很注重军机大臣的人选,主要就是为了提拔自己的亲信,从乾隆十年开始,便将自己的小舅子富察傅恒任命为军机大臣,成为自己的心腹大臣。

同时将军机处大臣由原先的3人增加至6人,以此来分化军机大臣手里的权力。

乾隆一朝,军机大臣主要负责:

参与朝中重要事务的建言献策,

为乾隆准备处理政务的材料

还要审核内阁草拟的谕旨

在用人、用兵、科举等各个方面制定方略,还会作为钦差大臣前往地方。

言而言之,乾隆一朝,军机大臣最主要的权力就是草拟权。

乾隆每天都会与军机大臣们相见,而且为了摆脱前朝老臣的影响,在军机处恢复不久以后,乾隆便借口鄂尔泰、张廷玉年迈,体恤老臣,慢慢地由乾隆新提拔起来的讷亲独自承旨。

“上初年,唯讷公一人承旨”。

讷亲一人肚子承旨以后,再转说于其他的军机大臣们。

一直到乾隆十三年以后,乾隆的小舅子富察傅恒成为军机处领班大臣,改为六位军机大臣一同觐见乾隆承旨。

如此以来军机大臣们将乾隆的意思口授于军机章京,然后有军机章京拟旨,乾隆过目没有问题以后即可发出。

乾隆朝时有“马上朝廷”一说,因为乾隆常年巡幸在外,若是有旨意要下,由军机章京在途中暂时停歇拟旨,如此场景不在少数。

军机处的特殊之处除了拟旨速度快以外,他下达谕旨的形式确实也很特殊:

乾隆的谕旨由军机处发出,分两种方式:廷寄以及明发。

明发:即通过内阁,层层下发;

而廷寄则是直接到达受旨人的手里,廷寄的效率非常快;乾隆朝时只要是重要需要保密的事情都会用廷寄的方式。

说到最后

乾隆重新设置军机处,使得皇权得到了空前的强化,而乾隆也将军机处牢牢地控制在自己的手里。

如此以来,朝廷的中枢机构则由内阁分离出来,而内阁只剩下了寻常的例行公事。

也可以这样说:内阁大学士虽然职位高,但是若是不能兼任军机大臣之职的话,不过是徒有其名而已,得不到乾隆的重用。

而且军机处的存在,让大清从一开始就存在的议政王大臣会议,也成了一个简单的办事机构而已。

#头条创作挑战赛#

原神3.1磐岩结绿要抽吗

原神3.1磐岩结绿要抽吗

苦瓜怎么做好吃又不苦还有营养(苦瓜的苦6种去除方法)

苦瓜怎么做好吃又不苦还有营养(苦瓜的苦6种去除方法)

晚上你们老公是怎么样上你的(晚上你们老公是怎么样上你的)

晚上你们老公是怎么样上你的(晚上你们老公是怎么样上你的)

一品道一卡二卡三卡麻豆

一品道一卡二卡三卡麻豆

侠客回忆录狐狸洞怎么打(副本通关攻略)

侠客回忆录狐狸洞怎么打(副本通关攻略)

以闪亮之名遇之钥有什么用

以闪亮之名遇之钥有什么用

在以闪亮之名游戏中有很多的道具,可以通过通关或者是日常签到获得,遇之钥这个道具玩家...

乱码一卡2卡三卡4卡永久视频:一款不再收费免费看片的视频播放器

乱码一卡2卡三卡4卡永久视频:一款不再收费免费看片的视频播放器

大家好,小编推荐的乱码一卡2卡三卡4卡永久视频是一款不再收费免费看片的视频播放器,这...

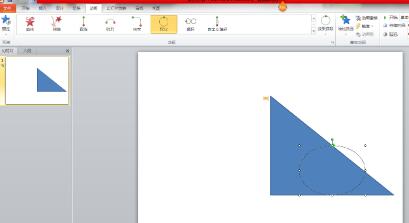

ppt怎么设置图形绕一点旋转(ppt怎么设置图形绕一点旋转动画)

ppt怎么设置图形绕一点旋转(ppt怎么设置图形绕一点旋转动画)

ppt怎么设置图形绕一点旋转,相信不少小伙伴很感兴趣,接下来就可以通过本文来好好了解一...

阴阳师绘忆幻局怎么玩 阴阳师绘忆幻局玩法说明

阴阳师绘忆幻局怎么玩 阴阳师绘忆幻局玩法说明

阴阳师将再次迎来活动绘忆幻局,这是阴阳师版的斗地主,可能还有些小伙伴不清楚阴阳师绘...

日大片一卡2卡3卡4卡5卡二

日大片一卡2卡3卡4卡5卡二

日大片一卡2卡3卡4卡5卡二!今日为大家带来的日大片一卡2卡3卡4卡5卡二免费观看各样的视...