“东方俾斯麦”、淮军的创造者和统帅、帝国重臣、洋务运动的领导者之一,“汉奸”、“卖国贼”,这些头衔都属于一个人:李鸿章。对李鸿章的评价从来都是两极化,有人说他丧权辱国、卖国求荣、宰相合肥天下瘦;有人说

“东方俾斯麦”、淮军的创造者和统帅、帝国重臣、洋务运动的领导者之一,“汉奸”、“卖国贼”,这些头衔都属于一个人:李鸿章。

对李鸿章的评价从来都是两极化,有人说他丧权辱国、卖国求荣、宰相合肥天下瘦;有人说他中国变革的先驱,“三千年未有之大变局”的重臣;

作为一个身在庞大历史变局之中的人,李鸿章到底是一个中兴能臣还是十恶不赦的卖国贼?事实上这个问题的争论一直都存在。李鸿章去世两个月之后,梁启超就写下了《李鸿章传》。通过这本书,我们也可以了解当时的社会精英是如何看待李鸿章的?也能够进一步了解晚清四十年的那段历史。

1823年,李鸿章出生在安徽合肥的一个地主家庭,李家世代无人做官,直到李鸿章父亲李文安考中进士之后,李家才算得上官宦之家。

李鸿章原名李章桐,李文安给他改名“鸿章”,就是希望他可以“宏图大展,文章经国”。李鸿章写过一首诗“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。一万年来谁著史,三千里外欲封侯”,写这首诗的时候李鸿章不过21岁,却能够看出此时的李鸿章已经是一个野心勃勃,对功名有着强烈的欲望。而多年之后,李鸿章的老师曾国藩对他有一句经典的评语“只顾拼命做官”

对当时的李鸿章来说,自己的上升通道有且只有科举一条路。好在李鸿章的科举之路颇为顺利,1844年他就考中举人;3年之后,李鸿章就考中了进士;同年李鸿章就拜在了曾国藩的门下,学习经世之学。而也正是这层师生关系对李鸿章后来的发展产生了极大的影响。

1850年,李鸿章被授予翰林院编修之职。虽然这个翰林院编修不过是一个闲职,但是却离帝国的权力中枢最近,相比其他任京官或地方官的进士,李鸿章更有机会升迁。

这个时候的李鸿章可谓前途一片光明,但是要想实现李鸿章封侯的雄心壮志,这一切还远远不够。

洪秀全发动的太平天国起义成了清朝立国以来最大的一次内部危机。清廷的正规军八旗和绿营一触即溃,都不是太平军的对手。

无奈之下,清廷只得让官员和地主在地方兴办团练,以此来镇压太平军。

1853年,30岁的李鸿章回到老家办团练练兵,从此走上了领兵打仗之路。

李鸿章的从军之路就没有科举来得顺利,他为了团练辗转奔波,吃尽苦头,却没有什么成效。兵败之余,自己的祖宅也被太平军烧毁。正在李鸿章落魄之际,他的大哥李瀚章把他叫去了江西曾国藩的幕府。

1861年,太平军快速攻占浙东、浙西数地,直捣杭州,上海就陷入了太平军的重兵包围之下。上海的士绅们一面向英法等国“借师助剿”,另一方面又派人去安庆向曾国藩求援。

原先曾国藩前后考虑过让曾国荃、陈士杰、冯子材去援助上海,但这些人都因种种原因拒绝了,最终这个差事才落到了李鸿章的身上。而上海注定要成为李鸿章的崛起之地。

李鸿章回到老家招募乡勇,两个多月的时间李鸿章就招募了数千名两淮乡勇,而曾国藩也拨了10营湘勇给李鸿章。李鸿章把这支军队命名为“淮军”,而淮军也将在以后的时间里完全取代曾国藩的湘军。

李鸿章的淮军抵达上海,翘首以盼的上海士绅们对这群穿着破烂,浑身汗臭的军队顿时大失所望。

李鸿章在上海三战三捷,李鸿章用自己的实力让质疑的人闭嘴了,他和淮军也一战成名。向来鄙视淮军的英文报纸《北华捷报》也开始称赞淮军能和古罗马军团媲美。李鸿章也因此被朝廷任命为实授江苏巡抚,五口通商大臣。

1864年,太平天国被镇压。李鸿章被封为一等伯爵。饱读诗书李鸿章突然发现在这个时代:军功是另外一条更快的上升通道。

此后李鸿章接替曾国藩,成功镇压了捻军,当上了直隶总督和北洋通商大臣,成为权倾朝野的重臣和封疆大吏。

剿灭捻军之后,李鸿章并没有像自己的老师曾国藩那样主动解散淮军,反而进一步加强了淮军的实力。

李鸿章和传统的官僚不同,他更愿意也更能接受新事物。早在上海成名之后,李鸿章就意识到西洋军队的厉害,并对西方先进的武器和技术产生了浓厚的兴趣,准备“虚心忍辱,学得西人一二秘法”。

李鸿章从1861年开始陆续给淮军更换西式装备,并且聘请外国教官训练淮军。这也导致淮军战斗力猛增,屡立战功,后来居上。

李鸿章花重金购买武器的同时,也逐渐意识到了武器最终要自产自用。于是他先后创立了上海洋炮局、苏州洋炮局、江南制造总局、金陵机器制造局,也由此在沉睡千年的中国拉开了工业化的大幕。1872年,李鸿章和曾国藩联名上书,选派人去美国留学,成为第一批中国官派留学生。1872年,李鸿章创办上海轮船招商局。1875年,李鸿章开始组建北洋海军,并于1888年成军。

李鸿章成了洋务派的首领,参与了清廷内政、外交、经济、军事等一系列重大决策,成为清廷不可缺少的重臣。

但是甲午海战,李鸿章一手组建的北洋海军一败涂地,淮军在陆地战场一溃千里。李鸿章被撸掉了直隶总督、北洋大臣等职务,更是签下了丧权辱国的《马关条约》。国人都痛骂李鸿章误国卖国。而梁启超也在书中列出了李鸿章误国的12大理由,主要指责他贻误战机,用人不察,管理不善。而李鸿章将北洋海军和洋务企业视为自己私人财产,更是得了一个“宰相合肥天下瘦”的骂名。

甲午之后的李鸿章从中兴名臣成了人人痛骂的“卖国贼”。此时的清廷摇摇欲坠,年过七旬的李鸿章只能竭力去做一个“裱糊匠”。在他生命的最后几年,他签订了《中俄密约》、《辛丑条约》、《展拓香港界址专条》等丧权辱国的条约。在签完《辛丑条约》不久,李鸿章在北京病逝,终年79岁。

李鸿章的一生是传奇的一生,他少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务,是中国近代变革的先行者,办洋务,练海军,办外交,他努力推动一个老旧的帝国向现代化靠近。

但李鸿章的一生也是悲剧的一生。孱弱的清王朝,面对列强的侵略毫无还手之力。国与国外交实际上就是国力的对比和利益的交换,对于孱弱的中国来说,指望李鸿章能在谈判桌上获得什么好处也是不现实的。梁启超他在《李鸿章传》里说敬李鸿章之才,悲李鸿章之遇。李鸿章丧权辱国的背后,其实是整个清王朝封建制度的腐朽和没落。

李鸿章虽然客观上推动了中国近代化,但是从本质来说李鸿章还是一个传统的封建知识分子和官僚,他自身的局限性使得他无法摆脱时代给他的烙印,他无法做到大破大立,他的自我奋斗也无法脱离整个大历史的进程。因此梁启超在书里点评李鸿章“不敢破格,是其所短也;不畏谤言,是其所长也。”

梁启超的这本《李鸿章传》从李鸿章的早年落拓开始,写到他参加镇压太平军 、甲午海战,创办洋务运动,周旋于世界外交舞台直至死去的一生。梁启超并没有刻意地想让人喜欢或者厌恶李鸿章,而是让人们无限接近李鸿章以及那段深刻的、不堪回首的年月。梁启超对于李鸿章一生中经历的大事都有描写和评价。提出很多精辟的见解。肯定了李中堂的才能和进步的一面,同时也指出了很多不足。对于喜欢近代史的朋友,这本《李鸿章传》是一本不应错过的好书。喜欢的朋友,可以点下方链接购买。

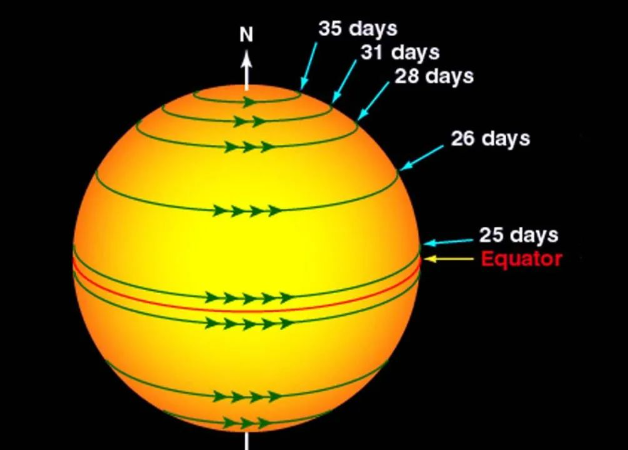

太阳的物质形态是什么,太阳系的冷知识,太阳到底是固体、液体还是气体的?

太阳的物质形态是什么,太阳系的冷知识,太阳到底是固体、液体还是气体的?

金铲铲之战超英迅捷射手怎么玩

金铲铲之战超英迅捷射手怎么玩

乌克兰面积和人口(乌克兰面积和人口广东省面积)

乌克兰面积和人口(乌克兰面积和人口广东省面积)

蒙脱石散的功效与作用及副作用 蒙脱石散的功效与作用及副作用都有哪些

蒙脱石散的功效与作用及副作用 蒙脱石散的功效与作用及副作用都有哪些

智慧团建官网入口手机登录(智慧团建手机登录入口)

智慧团建官网入口手机登录(智慧团建手机登录入口)

明日之后转职卡可以免费获得吗 转职卡免费获取方法

明日之后转职卡可以免费获得吗 转职卡免费获取方法

明日之后转职卡可以免费获得吗 转职卡免费获取方法《明日之后》游戏当中大家可以借助转...

电脑怎么截图(电脑怎么截图需要的部分)

电脑怎么截图(电脑怎么截图需要的部分)

电脑怎么截图,网友:电脑截图有4种方法。说到电脑我想现在有很多的小伙伴经常接触,而且...

咸鱼之王琉璃5塔4

咸鱼之王琉璃5塔4

《咸鱼之王》琉璃5塔是游戏中的一个挑战玩法,玩家在这个地方会有很多的关卡需要挑战,可...

现任俄罗斯总统是谁(现任俄罗斯总统是谁)

现任俄罗斯总统是谁(现任俄罗斯总统是谁)

现任俄罗斯总统是谁,俄罗斯是我国的邻国,也是五大常任理事国之一,那么当今俄罗斯总统...

森林之子武士刀位置 森林之子武士刀的具体位置一览

森林之子武士刀位置 森林之子武士刀的具体位置一览

小编为大家分享森林之子武士刀位置 森林之子武士刀的具体位置一览相关内容,森林之子武士...