社会科学研究2017年05期;注释略一、“中华帝国”初现如果要谈中华帝国(Chinese empire或the empire of China),我们先得明确欧洲文献中China和Chinese概念的

社会科学研究2017年05期;注释略

一、“中华帝国”初现

如果要谈中华帝国(Chinese empire或the empire of China),我们先得明确欧洲文献中China和Chinese概念的由来,因此,我们暂且把马可波罗和曼德维尔时代放在一边,因为那时这个概念尚未出现。此前关于中国的各种称呼,如利玛窦(1552-1610)等曾梳理过的,历史上中国周边各地各有不同。从中国到欧洲的陆路交通沿线,在15世纪及以前,从印度、波斯/伊朗、中东到希腊,称呼也不同。本文不考证这些繁复的称呼的内在关联,以及跟China和中国的某地是否有关联,而是侧重考虑现代早期欧洲如何在内外环境中塑造China,而对后世中国产生影响。

China是16世纪以后欧洲人在航海中,以欧洲发音跟南亚或东南亚所用称呼的发音相结合而塑造的一个名字,因此跟那里的称呼都不尽相同:他们在这些地方特别是南亚听到的发音是Chin,而葡萄牙人因欧洲的发音习惯,为之加上一个a,便成为China。海顿(Frère Hayton,1235-1314)《小编年史之始》英译本末尾收入拉丁文教区规划,把China划作第二主教区(sede)的五个教区之一。这些规划为海顿原书所无。有人把译本出版年代酌定为1520年。如果属实,这将是我们现今所见欧洲正式出版文献中最早出现“China”的。这个词早在16世纪就基本确定,但其形容词形式,或在民族-国家意义上与之相对的称呼其国民的那个词,则有繁多的写法,如1588年门多萨关于中国的著作的英译本问世时,就用Chino指“China之人”,复数为Chinos,而Chino和China同时有形容词的意思,如the Chino boy,the China language。Chinese这个形式经历较长时间,最终于1721年左右确定下来。

接下来的问题便是:欧洲人何时把China跟欧洲的政体尤其是其帝国形式联系起来的?葡萄牙文作者巴博萨(Duarte Barbosa,1480-1521)于1516年完成讲述其海旅经历的手稿,第一次提到“中华王国”及其国王,但手稿要到1550年代才有英译本出版,其原本到19世纪才面世。不过,由于巴博萨参加了麦哲伦的首次环球航行,并在1521年5月1日于菲律宾去世前,和皮嘎菲特(Antoni Pigafetta,1480/91-1534)等同行近两年,他关于China的知识或已传给他们。

1522年9月,西班牙第一次环球航行船队的剩余海员们历经劫难,回到塞维尔港口,向人们讲述自己的航海经历。董·彼得(Don Peter Martyr)对此作了详细记录,并整理成文。当他把稿子寄到罗马以印刷出版时,恰逢该城遭受劫掠,稿子遗失,从此再没找到。幸好意大利船员安东尼·皮嘎斐塔(Antonie Pigafetta)次年撰写了一部回忆录给神圣罗马帝国帝王,并把副本送给法兰西的女摄政王,得以译成法文出版。也是在这一年,神圣罗马帝国帝王的秘书马克西米连·谭兹栾纳(Maximiliane Transiluane)给一名红衣主教写信,同样叙述了这次航行。他们在这些著述中把中国跟“帝国”联系起来。

现在能见到他们公开出版的著述涉及这一关系的,最早是在1536年。皮嘎斐塔在书中认为,伟大中国的国王乃是世界上最强大的,其名为Santoa Raja;其下有70名国王臣服于他;而每一个臣服国王之下,都有十到十五个国王依附于彼;印度的君主皆臣服于他,是他的真正封臣;而他的“帝国”之内最著名的城市即南京和北京,国王即住在北京。谭兹栾纳所著跟皮嘎斐塔的有大量雷同,不过他还提到缅甸国王手下有22名国王,国王自己则臣服于中国的国王;他显然也支持中国为“帝国”的说法。遗憾的是他们只是在菲律宾诸岛听说这个体系,对中国的了解也仅此而已。

在一个并不以民族为帝国判断标准的时代,他们的认定显然不涉及中国是否治理多个民族。是否统治多民族不是当时帝国的定义性特征,而是最近的发明,如布班克等人提出帝国大型的政治体,“是当合并新的民族时保持区隔和等级的”,“帝国观假定政体内的不同民族将会差异地治理”,跟治理单一民族、以同质化为诉求的民族-国家相对。汪晖认为,以是否统治多民族作为衡量帝国的标准属于当前帝国研究中对现代民族-国家体制不满或反思而重新挖掘欧洲所谓帝国的遗产那一脉,期望超越当前在历史研究领域占主导地位的民族-国家叙事,而把帝国与民族-国家对立起来则是19世纪以后的观念。

因此,我们应把当时欧洲人理解的“中华帝国”看作是中国庞大朝贡体系的折射:以中国君主为顶点的多层复异而庞大的体系。他们关注的是以中国为中心的关系体系,而不是其内部构成。这个体系对欧洲人来说具有冲击性:在欧洲诸邦近代海外殖民之前,只有古罗马帝国、神圣罗马帝国和拜占庭帝国略具类似的体系规模。正如卜正明所说,这是类比罗马帝国得出的结论,因为这是他们能找到的欧洲唯一可与中国相对应的历史单位②,来理解其繁复的体系。

二、内外两只眼看中国

此后的半个世纪里,另一批欧洲人根据在中国的见闻而著书立说,他们对中国的理解更深一层。1550年代伯来拉在福建为明军所俘,被释放后撰述了自己的俘虏经历。他认为“中国省(China province)”是一个巨大的王国,该省下有13个郡:有时它们各是独立的王国,有时则臣服于一个国王治下;每个郡皆有总督;省内大的郡估计跟大的王国不相上下。克路士在1569年也提到交趾知纳国臣服于中国的国王,他在柬埔寨时听说中国(的国王)是所有爪哇、马六甲王国、暹罗王国及占城王国的主。他甚至认为,那么多国家和民族臣服于中国,乃是因为其独特的政体。他记述明朝诸省比伯来拉要详细,但并没有实质性的突破:仍然是13省。尽管克路士没有伯来拉那么突出地认为它们作为王国的可能,但他依旧提到大南京城和浙江在古代共同构成一个王国。1575年拉达的著述在两个方面令人印象深刻:一是对大明的人口、城池、军队和税收等进行的统计,一是对中国漫长历史时段进行的研究。他使用得较多的词是“难以置信”(increible/no creo):他不相信世界上还有其他国家的人口比得上中国(六千万),而其历史动辄上万乃至九万年,也大大超过欧洲人据手中《圣经》所能理解的范畴。拉达提到大明有15个省,以及向中国纳贡税的交趾、琉球和日本等11个民族。虽然他们用来理解中国的概念是清一色的“王国”,丝毫没有涉及“帝国”,但由上可知,中国的庞大朝贡体系最容易让欧洲人将其认定为帝国,而其内部规模之大尽管让他们难以置信,不过要从这种感叹之中诞生中国为帝国的想法则比较缓慢。

从另一个意义上说,这种内部规模涉及的不过是政体运转而已,用欧洲的王国概念即可理解,并且很清晰,但涉及到朝贡体系时王国概念就不足敷用,特别是当一个王国政体向中国的国王纳贡,不在其时欧洲的王国概念之内。一部1572年的英文字典中,kingdome的意思是指王国、领域或统治(Realme or reigne),帝国(empire)指统治(rule),与王国的含义没有明显的差别,且都带着暴力特征,这或许是欧洲作者对世界各地的政体大多混用这两个概念的根本原因。但当我们考察涉及帝国和王国的义项时,我们就会发现,帝国都是指罗马帝国,带着军事暴力的意涵,且帝国下面有臣服的政体(省或王国),王国没有;非但如此,帝国还高于王国,可以任命某个地区的国王,有保护臣服王国之责,甚至直接对王国实施治理和统治,特别是当国王在其王国内处于弱势,或王国没有国王,或当原来的国王去世,新的国王尚未创立之际。③帝国和王国都是君主政体,但二者处于不同的级别。帝国或帝王涉及更大的地域空间,视野更广阔,而王国或国王涉及的要有限、狭窄得多。帝国被想象为普世性的,但王国则没有。

同期,欧洲人在世界各地已经确定出诸多帝国。除了传统的神圣罗马帝国、拜占庭帝国、波斯帝国、奥斯曼土耳其帝国,马可波罗时代即确定的鞑靼帝国外,尚有非洲的埃塞俄比亚、欧洲新秀莫斯科帝国、自称的西班牙帝国和英格兰帝国、亚洲的日本帝国、美洲的墨西哥蒙特祖玛帝国、圭亚那帝国、印加帝国、秘鲁帝国等,大多既是帝国也是王国。这些帝国的幅员与体系规模和历史都不及中国,而欧洲人发现其中的日本还曾向中国纳贡。上述事实足以让他们产生疑问:如果等级最高的政体概念帝国高居于王国之上,那中国该如何定位?

三、关键的1585年:重思中华与帝国④

1585年门多萨即在上述见地之上,认为中国是帝国。他发扬伯来拉和克路士的省郡观并详加叙述,进一步明确大明的省即王国。按照欧洲的历史传统,在省和王国之上如果还有政体的话,那就只有帝国。达拉的统计数据也是他得出这个结论的重要理由。此外,他发现交趾支那是大国,分成三个省,各有国王,前两个国王臣服于第三个国王,称他为帝王,但他却臣服于中国的国王,缴纳贡税(tribute)和质子(párias)。

对这样复杂的关系,门多萨显然要问:在这多重关系顶层的中国,其政体还应该是王国吗?当谈到古代中国时,他有三次都很明确地说第一个国王叫黄帝(Vitey),是他将中华王国造就为帝国。他把中华王国和中华帝国之间的等级和先后意涵说得很清楚。⑤

门多萨并不懂华文,因而无法把握为何黄帝时中国就已是帝国而不止是王国。这说法应当是来自16世纪生活在广东乃至马尼拉、接触欧洲传教士、对欧洲多少有了解并担任译员的华人。他们熟悉西班牙语和华语,能敏锐地把握两造之概念差异:华语中作为天子的皇帝不能跟夷狄语的国王等同;天下观的普世性只能从欧洲的帝王观中找到大致的对应。如果这个猜测是可能的话,中华帝国概念的再发明就应当归于16世纪中期进行跨文化解释的华人。

门多萨论断的影响不小。从此以后,他的观点在欧洲那些不直接从事中国研究的作者当中造成广泛的影响。他们开始把中华帝国跟世界上其他地方的帝国进行比较;这些比较本身造成一种广泛的社会影响,反过来影响直接从事中国研究的作者们对中华帝国的认定。毋宁说,中华帝国话语就是在这种专事中国写作者与非专事者的交互影响中推进的。比如,法国新教徒、反暴君者莫内(Philippe de Mornay,1549-1623)在1587年的著作中谈到伟大的中华帝国是如此美丽、富饶且各方面是如此井然有序,即便是罗马帝国历史上最文明的时期,跟中华帝国比起来也不过算是野蛮而已。他是法王亨利四世依靠的重臣,他的观点对法王亨利四世的影响不得而知。1588年门多萨著作的英译者帕克也欣然同意,并且在写给大肆掠夺西班牙船只的英国探险者甘通司的信中,期望借助其努力,将英格兰的商品销往中华帝国等地。他笔下的另一帝国就是神圣罗马帝国(962-1806)。

1601年,意大利思想家布特罗(Giovanni Botero,1544-1617)在《世界诸国史记》中述及中国。他对中国的了解显然比门多萨准确得多,但他不相信有关中国地大物博的记载。不过在比较欧洲诸邦与中国以后,他感叹说:这个国度不仅幅员广阔、伟大,且国家一统,人丁兴旺,繁荣富庶;列入人类历史上最伟大的帝国之一,是信而有征的。古今之国,其治理之策没有哪国超过这一帝国:威尼斯城邦繁荣的时间只有1100年,法兰西王国是1200年,而他们以这一治理形式统治帝国长达两千年。此外,可以肯定地说中华帝国的版图仅略小于整个欧洲,亚洲沿海的王国,从安南开始,包括波谷王国(Pegu,今属泰国)、梅乐泰诸省以及波谷北方的其他王国,都臣服于中国的国王。中国人率先进入东南亚的各个岛屿,爪哇人、马六甲人和摩尔人(穆斯林)随后,最后才是葡萄牙人和西班牙人,然而这些民族都比不上中国那般宏丽庄严、那般强大,因为布特罗相信中国的君主还是南亚次大陆和斯里兰卡的君主。他最后认为,帝国巨大的赋税财富都在其君主手中任其开销。对这样的国度,有理智的人难道不会心生崇敬吗?

1609年安东尼·林顿(Anthony Linton)在写给英国王公贵族们的信中以航海为主题,讨论世界诸国取富之道。在谈过西班牙、葡萄牙和荷兰因航海而致富之后,安东尼·林顿说:“让我们把眼光转向世界,转向大中华帝国,如今富于航行,不止是在内陆水域轻松而快速地在自己人中从事贸易,他们还驶向广阔的海洋,与异邦从事贸易,无尽数的人们从业于此,使其财富和声名遍布世界,令人景仰。”

四、中国观念:利玛窦的难题

16世纪末以后,在华的传教士们首先是通过他们写往欧洲的信件或手稿对欧洲产生影响。这些不一定得到公开出版,或者不一定能立刻公开出版。在这两种情况下,首先的阅读者就是那些收信人,一般都是他们教会内的教友筹资人。传教需要大量资金,写信人和筹资人都明白,并影响到他们对信息的选择、对中国为何的判定、影响到他们的写作和作品的传播。在天主教内部,最核心的问题乃是如何传教和是否允许拜孔、祭天和祭祖;争论的两造都针对这些问题著书立说。在辩论中,中华是否为帝国不在题中,反而得到欧洲关于帝国的一般知识的自在判定而不断推动。此外,资助人在面对征服一个伟大的帝国和征服一个一般性的王国时,显然更多地倾向于前者。这对作者的影响不可小觑。最后,当其他作者都广泛地称中华为帝国时,自己若依旧只称之为王国,是会有社会性压力和知识压力的。

1615年,金尼阁翻译、整理和编辑的利玛窦意大利文札记出版。他们对中国的态度和有关的知识,与上述所有作者都不同。利玛窦是第一个深入实地并长期学习中国语言、文化和历史的欧洲作者,也是第一个明白“中国”为何意的欧洲人:中国和中华表示位于中央,因为中国人认为天圆地方,中国位于地的中央,且其辽阔的领土范围与宇宙的边缘接壤。他把“中国”译为regnodel mezzo,即中央王国,有君主政体之意。然而欧洲的地图却把中国放在最东的边缘。这让中国的士大夫们很是困惑。中国的君主称为世界之主;利玛窦说,有很多统治者在并不管辖中国的广大领域的同时也给自己加上同样的头衔;他进一步认为,中国士大夫们的想法跟欧洲人的想法不同因而是错误的;他甚至说中国的士大夫们在明白欧洲人的想法以后,也承认自己是错的。这些看法是以第三人称的口吻叙述的,隐去了他的欧洲中心主义:否定中国的天下观念,说它们不对,以维持欧洲的世界观念。所以中国观念的出现并没有给他在理解中国政体上带来认识论上的冲击。

他从一部中国著作中更为确定地发现中国的版图超过世界上所有王国的集合。他认为15个省(13个省加上两个直隶区南京和北京),每一个都可以称为王国,他甚至把省以下的府称为小省(petites provinces)。此外,有114个国度(东方3个,西方53个,南方55个,以及北方3个)向皇帝纳贡。他还把中国的历史追溯到西历纪元前2636年。这些都是前人在认定中国为帝国时的重要依据,只是他的数据略有不同罢了。他的真正贡献是考证意大利文“imperatore”跟华文的“皇帝”等同,并频繁地同时用帝国和王国来称中国。一个国度既是帝国又是王国,这种概念混用是欧洲理解中国政体的重要特点,从1530年代起就在西方涉华著作中一直延续下来。这表明他们根本是无可奈何地提升中国为帝国,实际还是认为中国是一个同质性的王国。这影响了后世西方绝大部分的汉学研究或中国研究。

五、世界性比较之中造就的影响

1625年,英国神学家和历史学家黑棱(Peter Heylyn,1600-1662)以君主治理诸省的方式认定中国为帝国。他认为,南京和北京由国王直辖,而大中华帝国的其他省份由他的替代者治理。这一典型的欧洲政体观只能部分地描述中国事实。次年出版的意大利思想家密歇尔·包迪尔(Michel Baudier,1589-1645)的《中国宫廷史》法译本,从中国沃野万里、威及四方、版图之广阔以及君主税收之富甲天下,来认定中国为帝国。他的全部统计数据来自门多萨,在中国中心观上他接受利玛窦的解释,但抛弃他所作的批评,转而从正面加以论证。为什么中国君主是天子和世界之主呢?他说:中国即是一个世界,伟大而善,其君主有理由称自己为世界之主;中国的君主们实际上是双重身份,他们还是天之子,跟其他人一样都是上天所造,而且他们的主权还有殊胜之处:他们代表着上天的权威。这是中国观念对欧洲学者产生的影响。包迪尔也适时地批评说,君主由此走向傲慢、鄙视天下人并影响到其臣民,那就不对了:譬如中国人认为他们有两只眼睛,欧洲人只有一只,而此外的其他人都是瞎子。不过,他跟传教士们一样,从他信仰的基督教出发,批评中国的君主。

真正对中华帝国话语形成挑战的,是英国历史学者赫伯特(Thomas Herbert,1606-1682)。1634年他在游记中因中国之广阔(周长不少于八千英里)、帝王的伟大权力和财富,而将其认定为东方最伟大的帝国。这些财富支撑君主的思想。臣民们称他为全世界之美,太阳之子嗣,无畏的皇帝。此外,当他谈到波斯帝国及其君主时说,我们今天的时代,那些外国君主们是多么自大、对世界是多么无知啊!不超过三十年前,中国的君主派了一个使节到波斯国王阿巴斯那里,信是写给他的“奴隶”波斯苏菲的:无畏的全世界的帝王向他问候。使节得到应有的接待。赫伯特显然认为不止中国君主如此,因为波斯君主萨坡李斯(Sapores)在西历纪元315年写给君士坦丁堡帝王的信中自称“诸王之王,与星星相侔,以日月为兄弟”;而543年统治波斯的乔兹罗斯(Chozroes)在写给罗马帝国皇帝的信中,还加上众主之主一般的诸民族的统治者、众神之中和众人之中的伟大征服者,与日同升、照亮黑夜者等称号。如果中国的天子/皇帝对自己的想象跟他们一样,把中国列入帝国行列正合适。真正的挑战也正来自于此:中国的天下朝贡体系跟欧洲的帝国模式不同。中国君主派遣使节前往当地,不是寻求财富,当地从与不从皆无关紧要。反之,如孔子所言:“夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。”中国君主会认为,当地若不从,则是其不够向化,并且会反思当地为何不从:是自己德行有亏?君主会躬身自问,并修文德以招徕远人;远人既来,则要使其安心。波斯帝国君主派遣使者到当地,多半是为攫取财富,若有不从,则武力相向,至少欧洲人相信如此。

1635年,苏格兰的伯森(David Person)基本上是沿着赫伯特的比较路径去认定中华帝国。他在一部旨在写给各类读者都受益的书中说:“天上有七星镇顶,地上有七大君主治世。”排在首位的是鞑靼大汗,然后是中国的皇帝,接下来依次是波斯的苏菲、土耳其大君、神圣罗马帝国帝王、埃塞俄比亚强大的君主祭司约翰和俄罗斯的帝王。伯森认为创世史和世界救赎史之地亚洲有着世界上最伟大的若干君主,他们都不信仰基督宗教。他按君主或政体把亚洲一分为五,俄罗斯大公和鞑靼的大汗居北,然后是中华帝国的君主,再加上波斯的苏菲和土耳其帝国。有意思的是,伯森总要提到中国君主即天子或/和世界之主,而其他君主的称号则可有可无。

六、民族-国家化进程中的中华帝国话语:曾德昭的思路

对其时痴迷于自己信仰的欧洲作者来说,他们无法回避这个问题:一个受世人景仰的伟大帝国无需基督宗教而存在数千年,有自身的包容性观念和信仰体系,为何要接受无论哪方面都比自己差得远的国度所信仰的排他性的基督宗教呢?他们没有别的选择,只能追随利玛窦的思路:如果不否定中华帝国的天下观和朝贡体系,不把中国君主认定为神子(利玛窦),不把中国限定为一个地区(始自克路士),则欧洲教士们的自信和传教事业将面临巨大的考验。

1642年曾德昭出版《中华帝国志》(Imperio de la China;今译《大中国志》),在利玛窦的基础之上认定中华帝国,根据依旧是诸省即王国,且欧洲远逊中国。他受马可波罗时代契丹-蛮子两分地理概念体系的影响,将中国分为南北两部分:南方九省,北方六省。他对15省和中华帝国行政运作的知识远超此前的任何一位欧洲作者,但在关于朝贡体系及中国漫长历史的知识上,他丝毫没有超过利玛窦。如果我们考虑上述理由,就知道他为何不重视这个欧洲人关注了一个多世纪的庞大体系。他在著作中收入西安《大秦景教流行中国碑》的译文。从中我们可以发现天下观和富有弹性的朝贡体系是怎样被改造成一个民族-国家模式的:他把“上京”译为“我们王国”(nuestro Reyno),“国富元休”中的“国”译为“王国”,把波斯、大秦、“我唐”界定为王国;“皇业”中的“皇”、“造我区夏”中的“我区夏”、“宜行天下”中的“天下”都译为“我们帝国”(nuestro Imperio);并把原文中天下视野的那些陈述,通通以“王国”加以限定,比如“文物昌明”即限定是王国之内;将“大庆临而皇业建”分别限定为王国和帝国;将“天下文明”中的“天下”译为世界(mundo)。译文表面上是第一人称,实际上是第三人称;而经欧洲的政体概念之改造,原文包纳天下的心态也丧失殆尽:它是民族-国家化进程中的欧洲,而不是中国。全书广泛使用“帝国”,指中华的情形出现33次之多,另有一次是用来指欧洲的帝国。

彼时的欧洲概念谱能否用于翻译中国体系?曾德昭的译本再次把这个问题提出来。有意思的是,当时的欧洲知识界似乎并没有发现以自己的观念去理解世界有问题,也没有意识到自己以翻译的方式限制了中华的朝贡体系。

1735年杜尔德惊讶地发现,《广舆》记载即便是回教也在明宣帝时遣使随天方来朝贡。“因此我们必须得到结论:欧洲的王公们应当小心,不要通过传教士、商人或其他使者以他们的名义传递书信或礼物,因为他们的王国很快会被记录为贡税王国。”据乾隆五十一至五十二年间(1786-1787)完成的《皇朝通典》记载,其时大清的外国朝贡者东有朝鲜、日本、琉球;南有安南、暹罗、南掌、港口、柬埔寨、宋腒朥、缅甸、整欠、景海、广南、葫芦国、柔佛、亚齐、吕宋、文莱、马辰、苏禄、噶喇巴、旧港、曼加萨、英吉利、千丝腊、荷兰、法兰西、瑞国、连国;西有东西布鲁特、安集延、塔什罕、拔达克山、博洛尔、爱乌罕、西洋意达里亚、西洋博尔都噶尔亚;北有俄罗斯、左右哈萨克斯坦、启齐玉苏、乌尔根齐等43国,不计已归版图但仍然朝贡的诸部如青海、西藏、内外蒙古、回部等。按《皇朝通志》记载,漠南内扎萨克暨喀尔喀扎萨克、青海、西藏诸部暨西域回部诸外藩之朝贡由理藩院管理,其余则归礼部管理。这确实是包容天下(世界)的弹性体系。滨下武志则发现这些以中国为中心的关系交错,逐层外延,扩及整个世界。这与曾德昭译本所限定的有限空间的差别再明显不过。

汪晖认为,19世纪欧洲的“精神科学”中,把帝国跟民族-国家对立起来,用以确立民族权利和欧洲与亚洲的社会/政治体制的差异,即帝国属于亚洲,而欧洲则是民族-国家。但在本文所涉及的时间段内帝国与正在生起中的民族-国家并无非此即彼的对立,故曾德昭译本中二者无对立的问题。

无论怎样,到曾德昭时为止,中华是不是帝国已经不是问题。

七、1648-1657,最后十年:郝伟尔及其他

十年间,在非专事中国的研究者中,把中华帝国放在世界性的范围内进行比较或叙述这种做法越来越普遍。英国历史学家郝伟尔(James Howell,1594?-1666)在1648年的《冬梦》和1650年的《通信》中都写到近年在很短的时间之内各地都出现奇怪的革命,让人吃惊:埃塞俄比亚大帝和他的子嗣们被一并驱逐;中国的比埃塞俄比亚大帝要伟大得多的皇帝,在鞑靼攻破400英里的城墙而进入核心地带、几乎失去整个巨大的版图之后,不愿屈生,烧毁王宫并及自己、后宫及子嗣;土耳其大君主和30名嫔妃在宫廷里被一道勒死;安息日暴民冲入莫斯科帝王的游行队伍中,使他被迫乞怜求生,眼睁睁看着自己的臣僚在大庭广众之下被剁成碎片,头颅被砍下浸入沸水中再挂到宫门前的柱子上,以烧得更明亮。

1651年,郝伟尔在考察威尼斯君主时,讨论到犹太教的拉比用天象来解读人事,其中之一就是根据天书来解读正在式微的两大东方帝国:其一是中华帝国,因鞑靼入侵已经处于可怕的乱世;另一帝国即土耳其。⑥两年后他在有关欧洲政治均衡的著作中,谈到西班牙派遣的耶稣会士们成功进入大中华帝国的宫廷,因而西班牙人可以看作是当今时代居于任何其他民族之上的高贵者。1657年他以推论的形式将伦敦跟世界上其他地方的城市作比较。他发现亚洲是世界上最早出现城市的地方,而直到当时为止最伟大的城市都在这里。他举的唯一例子就是顺天府即天城,中华帝国的首府;城的中心是帝国的宫廷。皇帝之下有六十多王国,每一个王国在都城里都有一个特殊的宫殿和议会,从这里通达每个王国的政府。

无论如何,郝伟尔的罗列表明在其时欧洲作者眼中,中华作为帝国已经在世界帝国行列中占有不可或缺的一席之地。

类似的,1650年英国牧师拓罗谷(Thomas Thorowgood,?-约1669)就在讨论浮云世事时,将三大帝国置于当时的帝国群体中,指出他们跟经历革命的犹太国一样,政权不稳,遭受暴君的压迫,痛苦哀嚎,并且已经走在挣脱枷锁的路上:东边的是遭受鞑靼入侵的中华帝国,东方和北方的是即将挣脱奥托曼家族的穆罕默德帝国,西边的即神圣罗马帝国,因北方的瑞典国王支持新教徒而遭受麻烦。

1650年法国情感理论家尼库拉·库辛(Nicolas Caussin,1583-1651)在《神圣宫廷》中分析四大情感即爱、欲、怒、嫉妒时,谈到那些庸人自扰者关心诸多与己无关的事,比如想知道在印度和日本发生了什么,伟大的莫卧儿有多少头大象,在中华帝国里谁将继承王位,大土耳其是否已经武装起来,波斯人是否骚动起来,是什么力量迫使埃塞俄比亚的圣约翰去保卫其国家等。这个罗列显然有伯森的痕迹。

噶迪奈尔(George Gardyner)在1651年确认了六个最有名的亚洲帝王,包括鞑靼、日本、中华、土耳其、波斯和莫卧儿。此外,其他接受中华为帝国的作者还包括英国神学家瑞福(Thomas Reeve,1594-1672)、苏格兰译师尔卡特(Thomas Urquhart,1611-1660)、法学家罗森(George Lawson,?-1678)和英格兰牧师兼医生罗杰尔斯(JohnRogers,1627-1665)等人。

最后我们应提及葡萄牙旅行家品拓(Mendes Pinto,1509-1583)的游记。他在其中谈到从南京到北京的路上,经过两个小镇,从那里口耳相传的故事中他准备探讨中华帝国的起源和根基,并把北京建城看作是中华帝国的起源,从那时起到西历纪元元年共有1130位国王先后在位;从1013年到1072年,印度处于中华帝国治下。他也谈到中华帝国内信奉的三种宗教。由于他讲述的随鞑靼人前往交趾知纳等事不太可能,其可信度值得怀疑。不过1653年其英译本出版之时,大量使用中华帝国话语及其社会影响已然没有疑问。

对欧洲人而言,这个帝国还有诸多陌生的地方。除了庞大的朝贡体系外,其历史也是一团迷糊。卫匡国于1658年出版的《中国上古史》正是深入到数千年的历史中去,梳理出一个完整的帝王谱系(下限为西历纪元元年),对构建中华帝国话语作出了推进性贡献,此后柏应理(Philppi Couplet,1623-1693)将该谱系一直往下延伸到清康熙帝二十二年即西历纪元1683年,使这一谱系得以完善,从古至当时在时间上没有缺环。对朝贡体系的认知,则要到杜尔德(DuHalde,1674-1743)于1735年出版《中华帝国全志》后才有所推进。到19世纪初德庇时(John Francis Davis,1795-1890)最终确定中华帝国的起点为秦始皇一统天下,即西历纪元前221年。

因此之故,本文没有像欧立德那样把今日的帝国理论注入这一段学术史的梳理之中,那样会把历史变成当代史,无法产生历史作为异乡之感。本文通过梳理这一段学术史试图表明,认定中华帝国是欧洲学界在世界各地认定帝国进程的一部分,他们以自身的政治观念来理解中国,从一开始就存在困难:将中国事实和观念纳入欧洲框架之中,无论这个框架多么精致,始终有削足适履之嫌,譬如懂中文的作者把“朝贡”译为帝国税收性质的tribute,就是一个根本的误解;因此学界应放弃用欧洲的帝国话语来理解中华体系,回到中国自身的文明多元性传统,挖掘其天下观和朝贡体系的成就,从中提炼出相关的概念,以为世界文明的丰富性和多样性做出贡献。⑦

注释:

②Brook,Timothy.The Confusions of Pleasure:Commerce and Culture in Ming China.Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1999,p.265.亦参卜正明《纵乐的困惑》,方骏、王秀丽、罗天佑译,北京:三联书店,2004年,15页。

③Huloet,Richard.Huloetsdictionarienewelye Corrected.Londini.1572.“Kingdome”,“empire”,“Bryng into th”,“Bringe some”,“Constitute and”,“Stablishe”,“Gouernaunce”.

④有若干作者的著作,或由于其流传不广,如薄如斯(de Barros)所著《亚洲志》(,1552),玛法(Giovanni Maffei)的《耶稣会东传史》(Rerum A SocietateIesu in Oriente Gestarum Volumen Continens Historiam Iucundam,1574),本文未能一一讨论。相关的介绍、分析和评论,可参Lach,Donald F.Asia in the Making of Europe,Volume I,book 2.1965.pp.530-534,739-741,750,803-806.

⑤欧立德认为,“第一部正式提出中国为‘中华帝国’的著作,是传教士曾德昭以西班牙文所著的《中华帝国以及其耶稣会士的传教文化》。”《传统中国是一个帝国吗?》,《读书》,2014年第1期,32页。

⑥土耳其上空出现垂直七星,从西到东读,即希伯来文的Caah字,意即战争、虚弱、衰弱下去走向末世。郝伟尔对此表示疑问,因为土耳其帝国好端端的,而且那些字母也可以读做1025。James Howell.A Survay of the Signorie of Venice.London:Richard Lowndes.1651.pp.209-210.

晚上你们老公是怎么样上你的(你和你对象最刺激的一次do)

晚上你们老公是怎么样上你的(你和你对象最刺激的一次do)

99精品久久99久久久久精品版

99精品久久99久久久久精品版

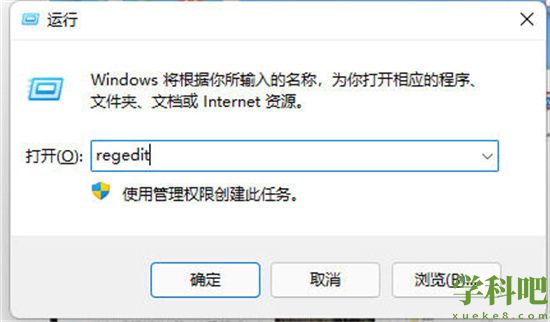

win11右键菜单变为win10的方法

win11右键菜单变为win10的方法

DNF第二季大乱斗怎么打 DNF大乱斗怎么玩

DNF第二季大乱斗怎么打 DNF大乱斗怎么玩

哈利波特魔法觉醒buff融合机制是什么

哈利波特魔法觉醒buff融合机制是什么

紫薯花卷最简单的做法(紫薯花卷最简单的做法双色)

紫薯花卷最简单的做法(紫薯花卷最简单的做法双色)

紫薯花卷最简单的做法, 紫薯是生活中比较常见的一种美食,属于杂粮的一种,食用价值也...

原神妮露绽放队搭配 原神妮露绽放队配队介绍

原神妮露绽放队搭配 原神妮露绽放队配队介绍

为你提供原神的攻略信息,原神妮露绽放队怎么搭配?很多玩家还不清楚原神妮露怎么样合理...

午夜dj在线视频观看在线

午夜dj在线视频观看在线

午夜dj在线视频观看在线!今日为大家带来的午夜dj在线视频观看在线是一款不需要支付费用...

他缓慢而有力的撞着视频上架:宅男老司机都大饱眼福的视频播放软件

他缓慢而有力的撞着视频上架:宅男老司机都大饱眼福的视频播放软件

他缓慢而有力的撞着视频上架:宅男老司机都大饱眼福的视频播放软件!小编分享的他缓慢而...

怪物猎人崛起耐绝珠需要什么素材(怪物猎人崛起武器推荐)

怪物猎人崛起耐绝珠需要什么素材(怪物猎人崛起武器推荐)

《怪物猎人:崛起》最近更新了曙光第六弹的内容,在第六弹更新中有新的怪物和武器。耐绝...