近年来,许多人都在试图探寻学科的未来,古典学还有未来吗?语文学还有未来吗?历史学还有未来吗?这些疑问,一言以蔽之,就是人文主义还有未来吗?阿伦·布洛克的《西方人文主义传统》或许能对我们思考这个问题提供

近年来,许多人都在试图探寻学科的未来,古典学还有未来吗?语文学还有未来吗?历史学还有未来吗?这些疑问,一言以蔽之,就是人文主义还有未来吗?阿伦·布洛克的《西方人文主义传统》或许能对我们思考这个问题提供帮助。

作为20世纪英国学界的现当代史专家,阿伦·布洛克的《西方人文主义传统》在全球范围内获得了巨大成功。早在20世纪90年代,该书就有我国著名翻译家董乐山先生的译本。

这本《西方人文主义传统》基于布洛克在1984年于美国阿斯彭人文研究所作的系列报告。从整体的历史阐释结构来说,布洛克延续了19世纪中后期以来所形成的欧洲历史叙述传统。这个传统以文艺复兴(Renaissance)、宗教改革(reformation)、革命(Revolution)为纲目,形成了经典的“3R”模式,因其简明扼要且最终进入教科书体系,构成了20世纪一般受教育人群的基本认知。

直至今日,在中国的大众认知体系中,对欧洲近代以来的历史理解也仍旧延续着这个框架。在这部虽则简要但绝不浅薄的纲目式作品中,布洛克弱化了“宗教改革”,强化了“启蒙运动”,通过五章的篇幅引领我们鸟瞰了从14世纪的意大利文艺复兴到20世纪两次世界大战后的人文主义思潮变化。

《西方人文主义传统》,作者:[英] 阿伦·布洛克译者:罗爽,版本:后浪| 九州出版社2023年3月。

“人文主义”概念的由来

作为一部以“人文主义”为主题的书,作者却未曾明确界定“人文主义”的概念。在历史学研究中,对于思潮运动进行精准的定义是极为困难甚或是不可能的,在这样一种跨越数个世纪、包括若干不同文化传统的宏观研究,其中所讨论的核心概念会随时代的流变和地理的迁移而发生很大变化。

据笔者所闻所见,现代意义上的“人文主义”(humanismus)这个术语源于德国,是18世纪末19世纪初德国“新人文主义教育运动”的产物。在最开始的时候,这个词是指代一种基于古希腊语和拉丁语的教育体系,区别于晚近的实用技术教育。随着“humanismus”这一具有特定含义的术语向外传播至英国、法国、意大利等国,该术语在不同国家和语言中又出现了些微不同的解读。英国紧随德国有关高级人文中学的讨论,在19世纪30年代接纳了这个概念,并将“humanism”界定为“希腊和罗马古典研究”。在法国,学者们对“humanisme”这个术语的理解更加扩展并泛化,它不仅指古典希腊罗马文化研究,而且还涉及了有关中世纪拉丁文学与拜占庭、阿拉伯、波斯、印度和中国作家的研究。这样一种学术发展路径既与法国旧制度时期的“东方热”有关,也与18世纪末到19世纪初期法国在东方地区的考古、探险等活动有着紧密联系。在意大利,直至19世纪80年代,随着德国著名历史学家和文献学家、意大利文艺复兴研究的奠基者之一乔治·沃伊特(Georg Voigt, 1827—1891年)的著作《古典古代的复兴或人文主义的第一个世纪》的翻译出版,将“人文主义”界定为古典学问的复兴和一种新的个人主义信念,并直接将之等同于“文艺复兴”这个概念,而“humanesimo”(人文主义)则成为指代15世纪意大利拉丁文学成就的通行术语。此后,这个词的概念日益泛化。在保罗·奥斯卡·克利斯特勒(Paul Oskar Kristeller,1905—1999年)看来,对人文主义的界定首先是要对人文学术的界定,“studia humanitatis”的核心学科是语法、修辞、诗歌、历史和道德哲学。

意大利文艺复兴时期画家波切提利作品《春》。

但是,学术研究所使用的术语和一般大众的接受之间还有一定的距离。我们不妨以最为宽泛的角度来理解这个词汇,正如布洛克所说:“人文主义不是一种思想流派或哲学学说,而是一种宽泛的倾向,一种思想和信仰的视角,一场持续不断的辩论。”布洛克强调,真正的人文主义是彻底聚焦于人的,但在神学框架中的人被置于一种神圣秩序当中,科学理解的人则是置于自然秩序,而人文主义则完全以人类的经验为根本。简而言之,人的尊严和人类本身具有独立的价值,不需要将之纳入到任何秩序之中。这种独立的价值也在于这样一种确信,亦即通过教育和个人自由,人所拥有的各种能力(包括创造和交流的能力、自我观察的能力以及猜测、想象与推理的能力)具有提升自己乃至全人类的可能。

中世纪与“人文主义”

从意大利文艺复兴时期到19世纪末20世纪初的人文主义者们(让我们从最广泛的角度去理解这个概念),都对古希腊—罗马时代的价值大加推崇,也大多受过比较良好的古典教育,特别是古典语言和古典文学的教育。

在雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt,1818—1897年)的经典论述形成之后,“文艺复兴”一词就同意大利那场大约发生于1350年前后的文化大发展运动紧密结合在了一起。但是,在19世纪的学术研究脉络中,“文艺复兴”一词还被大量用于描绘更早的历史时期,比如加洛林文艺复兴、奥托文艺复兴以及最著名的“12世纪文艺复兴”。秉持布克哈特以来传统的学者们,都力图强调意大利文艺复兴的绝对特殊性,20世纪的艺术史巨匠潘诺夫斯基更力主此说。他认为,在意大利文艺复兴时期,那些景仰古典文化瑰宝的文人学者,不再将“古代世界视为可供劫掠的宝库”,而是将其视为一个只凭借其自身价值完全能够独立存在的文明。对于中世纪的人来说,古代世界的遗产并不陌生,但他们对于希腊—罗马古典的理解几乎都要嵌入到基督信仰体系中,这在很大程度上改变了其最初的意义。

位于亚琛的加洛林时代的行宫礼拜堂。

毋庸置疑,在中世纪时期、特别是在12世纪文艺复兴时期,业已出现了人文主义的要素,但这种人文主义所强调的是在人与天主的关系中所确立的。12世纪上半叶的学者孔什的威廉(William of Conches,约1090—1115年)对人类的本性高贵有强烈的认知,其中最核心的就是人类能够保持自然的法则(naturae iura tenere)、除羞耻外无所畏惧(nisi turpia nulla timere)、勉力行善(virtutum clara propago),继而成为理性和神的肖像(mens et deitatis imago)。人的理性能够理解并且遵循宇宙秩序,人类可以通过理解理性的运用,认识到自身是自然秩序中的主体。于是,人类就分享了对法律、自由、道德和法律的认知与实践,人类得以运用上述的四重能力遵循、探究并守卫这种秩序,使人成为了神与受造世界的核心连接点。

这种对人类理性能力和宇宙秩序的信念,使自然科学的探索成为可能。从这个角度来说,中世纪的神学理性信念为近代科学体系的诞生奠定了根基。当我们谈论以牛顿为代表的科学家时,必然会注意到他们的基督信仰与科学阐释之间的关系。牛顿三大运动定律和万有引力定律奠定了经典物理学的基础,并强化了人们一种想象的希望,亦即人类可以依靠理性、通过计算,而最终窥探到世界的终极奥秘,揭示整个世界、整个宇宙的一切真相。换句话说,他们既相信天主的存在和高妙,同时也相信人类的理性和能力。甚至连一向对天主教会“大放厥词”的伏尔泰都认为,牛顿所发现的一切非但没有使造物主存在的信仰变得荒谬,反而使其变得更为必要。而且,随着他们与其他文明、特别是华夏文明、印度文明的接触日益频繁和深入,他们也越发相信每种信仰或理解世界的体系都与同一位神圣的造物主有关。

以辩证法和逻辑理性推演为核心的经院主义方法,曾经在11世纪中后期以来扮演着对抗权威、张扬理性的武器,但经过几个世纪的发展演变之后,成为了扼杀独立思想的僵化体系。整个社会的世俗化以及在重大灾难中面临死亡威胁时,大众对教会乃至神明拯救能力的怀疑。许多知识人指出,人所能做的不是去探求神意,而是要探索自己,于是涌现出了大量关于伦理道德、社会运作等方面的探讨。

行动中的人文主义

虽然马基雅维利(Niccolo Machiavelli,1469—1527年)很难被说成是一位典型的“人文主义者”,但他确实在很早就强调要将思想转化为行动,如马克思所说“批判的武器当然不能代替武器的批判”。在马基雅维利看来,基督教传统将谦卑、自我克制以及对世俗事务的鄙夷抬升到了不该有的高度(尼采也将基督教伦理称为“奴隶的道德”)。马基雅维利抨击基督教以一种避世逃离的态度来面对世界,将全部力量与希望都寄托于缥缈的来世,而这就等于将这个世界“作为猎物交给邪恶之人”。

在启蒙运动时代,哲人之思搅动着整个知识界,最后以大革命的形式爆发出来。关于法国大革命的研究汗牛充栋,人们对这一划时代事件的理解也不尽相同。在其最初发生的时候,人们最关心的是“自由”,在人人享有自由的前提下实现“平等”,并最终形成“博爱”。

对自由的强调在人文主义演进谱系中一以贯之。启蒙运动的一个核心信念就是,如果个体的人类所具有的能量都能得到释放,那么作为整体的人类将会取得无限的成就。人文主义强调发挥人的潜能、彰显人的创造力。在实现人的创造力和才智过程中,思想自由与言论自由是必须的条件,如果不具备条件,那就创造这种自由的条件。而且,那个时候的哲人们在进行批判和倡导自由的时候,都是以取得实际的结果为目标。无论是什么人,从其本能的角度来说,都是希望在生活中增加愉悦与幸福,避免疼痛与苦楚。

法国思想家卢梭。

但是,在大革命时期,我们看到对众生的悲悯转化为对民众的暴力。卢梭(Jean-Jacques Rousseau,1712—1778年)认为主权源自于全体人民,不可剥夺也不可放弃,人民必须亲自行使主权,且在充当立法者的时候表达公意。当罗伯斯庇尔(Robespierre,1758—1794年)要按卢梭的原则使法国在道德上重生、以理性教代替基督教的时候,他坚信自己的断头台可以引领那些还没有被处决的人走向他的“自由”。这些唱着进行曲要去解救被压迫者的斗士们,变成了历史上最为虚伪的两面派,他们要“照亮”人的心灵,但一看到别人在读书就会战栗;他们鼓励人们阅读被允许的材料,但只让他们相信,却不许他们思考;他们好话说尽,他们坏事做绝。

卢梭还曾说:“以绞死或废黜一个暴君为目的的暴动,乃是与他昨天处置臣民生命财产的那些暴行同样合法的行动。支持他的只有暴力,推翻他的也只有暴力。”启蒙思想家们与文艺复兴时期的文人不同,他们所面临的是更为严峻的情况。与彼特拉克赞美古典、欣赏自然壮美的情怀不同,孟德斯鸠(Montesquieu,1689—1755年)在历史中所看到的是一片片的血肉尸骸。但无论什么样的自然环境和历史文化传统,都无法使孟德斯鸠去接受专制的体制,因为从人的尊严来说,这在道德上是不可接受的。与此同时,关心他人也是人的一种自然本能,此处与孟子所说的“四心”(亦即“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”)有异曲同工之妙。但是,德国思想家赫尔德(Johann Gottfried Herder,1744—1803年)却认为,不存在普遍恒定的人性,也不存在适用于所有人的普遍理想,各个民族在不同的时代都有其独特的品质。不过,如果在一个社会中,这种本能反应受到了抑制,为冷漠所取代,那就说明了整个社会的极度扭曲催逼着只保存求生动物本能的人的集体异化。此外,托克维尔(Tocqueville,1805—1859年)认为,自由和平等的获得必须依靠一种制度来维系。在那个时候,托克维尔认为必要的保障是官员选举、独立法庭、不受侵犯的议会,以及新闻自由,他甚至认为新闻和言论自由“是维护自由的最重要民主手段”。

德国思想家、哲学家赫尔德。

有鉴于此,只有转化成行动的人文主义,才是能真正捍卫人类整体与个体的人文主义。布洛克以托马斯·曼(Thomas Mann,1895—1955年)从1918年到1937年的变化做了简短说明,言简意赅又直指人心。1918年的托马斯·曼认为,“只有心灵的修养才能让人自由”,与信念相比,制度根本不重要。到了1923年时,他的态度开始发生变化;到1933年,他坦陈“远离政治是不诚实的”。等到已经流亡美国的1937年,托马斯·曼终于认清残酷的真相,承认德意志的许多灾难都源于这样一种错误的信念,“即一个人可以做到有教养而不问政治”。作为一名研究希特勒的历史学家,布洛克对政治、权力对人所造成的异化必然有着非常深的了解。(事实上,布洛克的这部成名作曾由朱立人等翻译,于1986年北京出版社以《大独裁者希特勒(暴政研究)》为题出版,但似乎近四十年未曾重印过。)

托马斯·曼, 二十世纪德国文坛最为著名的现实主义作家,生于吕贝克名门望族之家。1901年,以长篇小说处女作《布登勃洛克一家》而声名煊赫,奠定了他在文坛的地位;1924年,以另一部长篇小说《魔山》闻名世界。还著有《浮士德博士》《绿蒂在魏玛》《托尼奥•克勒格尔》《大骗子克鲁尔的自白》等作品。1929年,由于曼在文学艺术领域的杰出贡献,“主要是由于伟大小说《布登勃洛克一家》”,获得诺贝尔文学奖。

重构的世界图景

自然科学的发展,尤其是物理学和生物学的发展影响到了社会科学的产生。到19世纪,许多学者认为自己所发明的理论、对整个人类社会发展历程的构想,具有如牛顿定律一般的决定性。他们认为,自然界的规律可以被把握,人类社会的运行规律也能够被把握,即使有各种偶然性和个人选择等等,在本质上对于终极规律并无影响(这类思想的典型表现就是阿西莫夫在《银河帝国:基地七部曲》中哈里·谢顿的“心理史学”)。相对于罗素及许多科幻作家所想象的那样,宇宙是充满敌意且极端冷漠的,结合任何一种信仰的人文主义都更相信在宇宙中有比人类伟大且愿意帮助人类、并赐予人类力量的存在。从很多方面来看,这种温情脉脉的宇宙图景未必更真实,但或许更吸引人。

在19世纪,完全摒弃神意的世俗人文主义彻底显现出来。布洛克指出,认为世俗主义就能全部代表人文主义是一种歪曲,就如同将宗教激进主义视为宗教本身一样。面对着机器轰鸣、人如蝼蚁的工业社会,人文主义者们批判大工业、批判资本主义的分工、批判流水线,他们的许多情愫实际上与中世纪的关切如出一辙。约翰·罗斯金(John Ruskin,1819—1900年)一针见血地指出:“严格说来,被划分的不是工作,而是人——人被划分为纯粹的碎片,被打破成生活的细小裂片和碎屑。”易卜生(Henrik Ibsen,1828—1906年)相信人类个体有能力从苦难中吸取教训以克服困境,但他的同行斯特林堡(August Strindberg,1849—1912年)却更能体会作为一个整体的“现代人”所处的困境:“他们站在过去和现在的混合地带,脑子里塞满了书籍和报纸上的只言片语,拼凑起人性的碎片,仿佛精美衣物的破烂布条,组合成某种类似人类灵魂的东西”。曾经相信的坚固的稳定性被彻底击碎了。

易卜生作品《人民公敌》。

在人文主义的发展中,理性是一个核心概念。理性之所以受到重视并非其能够创造体系,而是“能够被批判和务实地用来解决人类实际经验的道德、心理、社会和政治问题”。在一个推崇理性化,依靠科学建构起来的社会中,人们的生活获得了巨大的便利,但同时出现了大规模的精神颓丧与迷失的问题。人文主义的发展中有两个极端,一则是对理性主义的过度依赖,二则是对非理性毁灭力量的屈服。于是,神经科学、心理学等学科的出现和蓬勃发展表明了人类终于要回到其内心,利用科学的方法,试图探究其内心“无逻辑的逻辑”。无论对弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939年)的地位如何评价,他的确借助无意识以及研究无意识的科学方法打开了人类世界,让人类世界变得前所未有地更加复杂。稍后时代的荣格(Carl Jung,1875—1961年)也意识到,当代人的“徒劳感”在某种程度上是由于他们抛弃了传统的信念,抛弃了他们曾赖以生存的宗教和神话。只有承认和接受某种比自我更高的权威或目标的时候,人们才能克服内在的冲突,获得他们的自我性,因此各种政治思潮、各种主义成为了宗教与神话的替代物,为20世纪的人类心灵注入了味道相似的“科技与狠活儿”。无论如何,人文主义者希望在一片混乱中保持冷静,他希望人们能够接受这样一种理念,即真理的道路绝对不止一条,也不应该强制推行单一的价值和符号体系。

人文主义的未来

人文主义的概念在中国也常常被翻译为“人道主义”,但相较而言,人文主义更为强调理性与教化的维度,而人道主义则更注重人的生存维度。《周易》中所讲的“观乎天文,以察时变﹔观乎人文,以化成天下”与董仲舒的“天生之、地养之、人成之”,都是与自然之性相对立的人文教化。近代以来,围绕着“人文主义”及其种种思潮,中国知识分子展开了大量讨论,并在很大程度上影响了中国在整个20世纪的发展道路。(对这个问题有兴趣的读者,可参阅复旦大学章可教授于2015年在复旦大学出版社出版的《中国“人文主义”的概念史》)。

在民国时期最受追捧的人文主义者,便是美国哲学家欧文·白璧德(Irving Babbitt,1865—1933年)。早在1929年,吴宓、胡先骕等白璧德的“中国门生”便出版了《白璧德与人文主义》等书。白璧德的本业是研究法国文学和比较文学,被视为美国新人文主义思潮的奠基人。他一直强调知识分子对自己所处的社会进行批判。用他自己的话说就是,“与他所处的时代搏斗,并赋予这个时代在他看来所需要的东西”。白璧德所生活的时代,美国正面临着各种进步的诱惑和层层的危机。他所倡导的新人文主义强调适度的法则,主张人内心的道德自律形成“内在制约”,在人的“自然性”和“超自然性”之间寻得一种平衡。也正因为如此,他特别认同儒家的中庸之道,认为中国素来以道德观念作为立国之根本,聚焦于人与人的伦理关系,是华夏传统盛于他种文明的核心之处。这种倡导也迎合了当时中国知识界“昌明国粹、融化新知”的情感和认知。到20世纪下半叶,“人道主义”被认定为虚伪的资产阶级情感受到了官方意识形态的批判。到20世纪80年代,关于“人道主义”和“异化”的讨论也曾经引发轩然大波。

米歇尔·德·蒙田(1533-1592),法国文艺复兴时期重要的人文主义作家,启蒙运动以前法国的一位知识权威和批评家,也是一位人类感情的冷峻的观察家,一位对各民族文化,特别是西方文化进行冷静研究的学者。蒙田出身贵族,早年学习拉丁文,成年后在相当长的时期内深居简出,闭门读书、思考。1572年开始撰写其被称为“16世纪各种知识的总汇”的《随笔集》。

近年来,人文学科的许多学者都在试图探寻一个问题,那就是这些学科的未来。古典学还有未来吗?语文学还有未来吗?历史学还有未来吗?这些疑问,一言以蔽之,就是人文主义还有未来吗?许多人认为随着网络的发达,ChatGPT等人工智能的出现,许多人文学科的学生使用“作弊工具”撰写的论文比他们亲自去读书、思考后书写的“作业”能获得更好的分数,那么他们还有必要读书吗?这种想法,就是典型的结果论而非人文主义的观点。因为按照人文主义的观念,在阅读中所获得的触动、启发,无论是知识的积累还是情感的积蓄,其本质都是通过阅读、思考和书写形成人的自我教育和自我塑造,最重要的不是分数,而是人在这个过程中的参与,以及人在这个过程中所产生的种种体会。

蒙田写下过这样的句子:“我这个人爱生活,天主赐给我怎样的生活我便怎样过活。我们寻求其他处境是因为不会利用自身的处境,我们要走出自己是因为不知道自身的潜能。”无论如何来定义人文主义,在任何一个时代的人文主义思潮都有一些共通的特征。比如,他们都拒绝毫不犹豫地接受权威或者政府所试图灌输的某些观念,他们也拒绝对权力滥用或各种不公正的行为视而不见,他们也坚决拒绝接受命运已被注定、平凡人对于社会无法改变的宿命论观点。在这六个世纪,乃至八个世纪以来,人文主义传统都明白人类无法拥有完全的自由,但依然相信人们在一定程度上能够为自己作选择,并能够对这种选择负责。犹如鲁迅先生在1919年11月的《新青年》上所写道的:“无论什么黑暗来防范思潮,什么悲惨来袭击社会,什么罪恶来亵渎人道,人类的渴仰完全的潜力,总是踏了这些铁蒺藜向前进。”这便是人文主义的利剑,我们所生活的是一个已经为思想所改变的世界。

撰文/李腾

编辑/李永博 朱天元

校对/赵琳

石榴视频推荐:夜生活必须打开,12点后更多主播上线

石榴视频推荐:夜生活必须打开,12点后更多主播上线

微信运动不计步怎么办(微信运动步数为零怎么办)

微信运动不计步怎么办(微信运动步数为零怎么办)

《幻塔》兑换码2023永久有效有哪些 兑换码2023永久有效大全

《幻塔》兑换码2023永久有效有哪些 兑换码2023永久有效大全

我的世界脚手架有什么用(我的世界脚手架有啥用)

我的世界脚手架有什么用(我的世界脚手架有啥用)

日本linodeiphone69适合晚上看!粉丝:我们懂!

日本linodeiphone69适合晚上看!粉丝:我们懂!

黄沙视频在线观看免费WWW下载

黄沙视频在线观看免费WWW下载

黄沙视频在线观看免费WWW下载!今日为大家带来的黄沙视频在线观看免费WWW下载免费的体验...

事关数据安全 央行出手!来看六大要点

事关数据安全 央行出手!来看六大要点

中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法(征求意见稿)》公开征求...

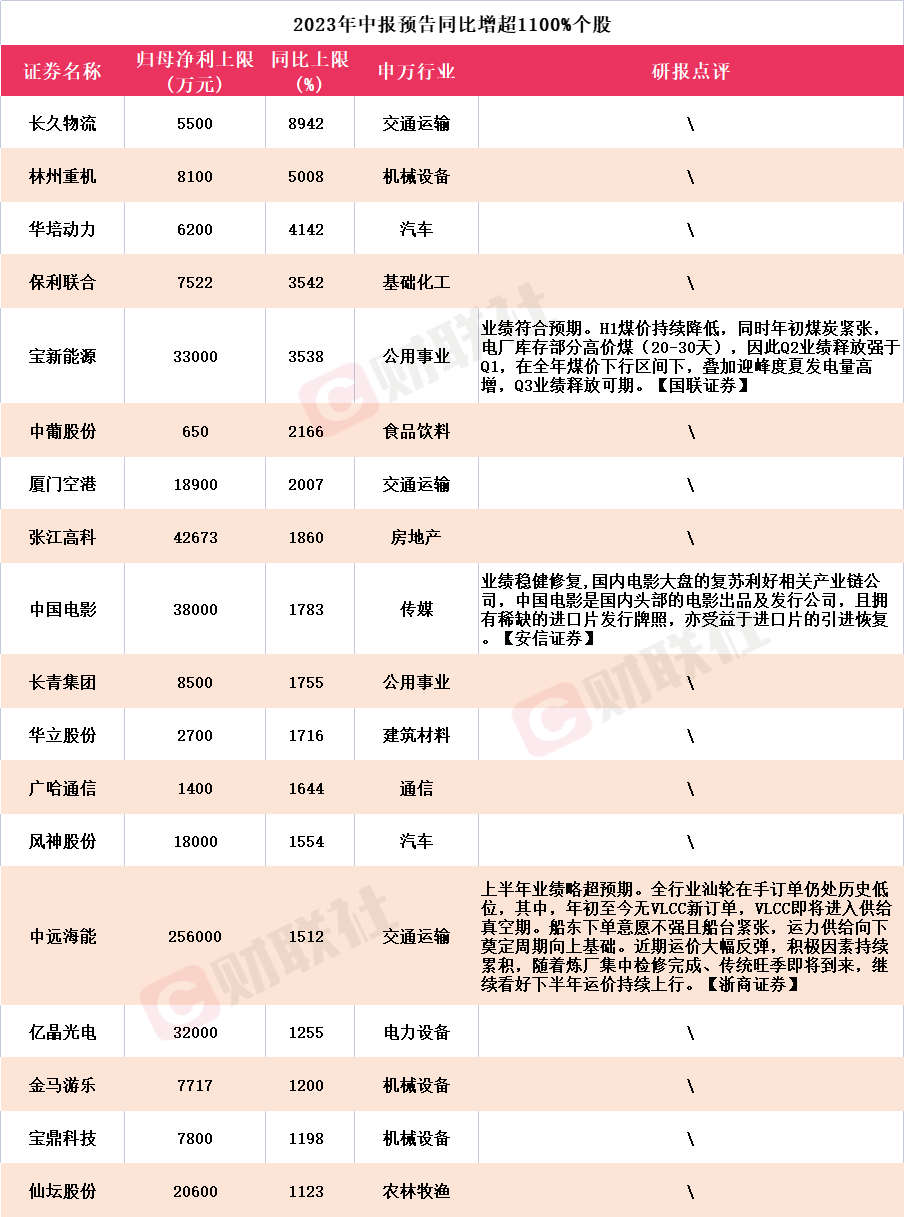

应声20CM涨停!A股中报行情如火如荼 18家上市公司净利预增超11倍

应声20CM涨停!A股中报行情如火如荼 18家上市公司净利预增超11倍

A股中报行情持续发酵,业绩大幅预增公告次日泓博医药20CM涨停,智能自控、林州重机和凌云...

泰拉瑞亚叶绿盔甲怎么获得(泰拉瑞亚叶绿套和乌龟套哪个好)

泰拉瑞亚叶绿盔甲怎么获得(泰拉瑞亚叶绿套和乌龟套哪个好)

泰拉瑞亚叶绿盔甲怎么获得很多玩家都想了解,泰拉瑞亚中有形形色色的盔甲套装,不同盔甲...

无期迷途维多利亚早安麦蒂森皮肤怎么样

无期迷途维多利亚早安麦蒂森皮肤怎么样

无期迷途维多利亚早安麦蒂森皮肤怎么样?无期迷途是一款非常好玩的角色扮演类型的游戏,也...